引言

在近年来,随着虚拟币的迅猛发展,各种虚拟币(如比特币、以太坊等)层出不穷,随之而来的则是与虚拟币相关的诈骗案件不断增多。这些诈骗行为不仅涉及经济损失,也引发了法律界的广泛关注。究竟在什么情况下,骗取虚拟币是否构成犯罪?通过一些具体案例进行分析,能为我们更好理解这一问题提供帮助。

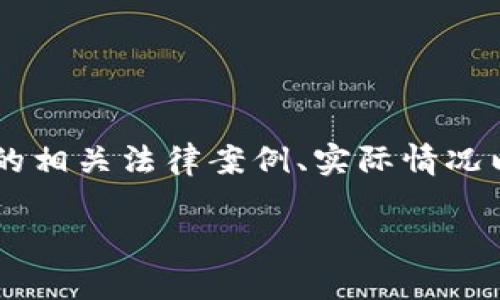

什么是虚拟币?

虚拟币是指一种以电子形式存在的货币,其交易通常不依赖于中央银行或金融机构的支持,交易记录常被写入区块链技术中。这种新兴的货币形式使得交易更加灵活、匿名性更高,同时也为一些不法分子提供了逃避法律的空间。

诈骗的构成要件

从法律上讲,诈骗罪的构成要件通常包括以下几个方面:

1. **行为人主观方面的故意**:即行为人必须存在欺骗他人的目的。

2. **受害人主观上的错误认识**:受害人通常因为行为人的欺骗行为而产生错误认识,最终导致财产损失。

3. **不法获得**:行为人通过欺诈行为获得了他人的财物。

案例分析一:网络虚拟币投资骗局

例如,某知名网络虚拟币投资平台在短时间内迅速崛起,吸引了大量投资者。然而,随着平台的运营,许多投资者发现自己存入的虚拟币及资金无法提现,平台客服回复多是“正在维护中”。最终,受害者发现该平台实际上是一个精心设计的虚拟币诈骗,在短短几个月内,数百万投资者的资产被转移。在法律上,这种情况可以认定为诈骗,行为人应承担相应的法律责任。

案例分析二:利用社交媒体进行虚拟币交易诈骗

另一个常见的案例是,诈骗者通过社交媒体,如微博、微信等,发布虚假的投资项目,以高额回报吸引受害者。许多受害者在被引导下,往往会将自己的虚拟币转账到诈骗者指定的钱包中。很快,受害者意识到自己被欺骗,然而,虚拟币的匿名性使得追查诈骗者异常困难。此类行为也属于诈骗,相关法律可以追究其刑事责任。

法律对虚拟币诈骗的应对措施

面对日益严重的虚拟币诈骗案件,法律也在不断完善。实际上,很多国家已经开始针对虚拟货币制定相关法规。例如,美国证券交易委员会(SEC)和中国的相关金融监管机构都加强了对虚拟币交易平台的监管,试图通过法律手段减少此类诈骗行为的发生。比如,通过要求虚拟币交易平台注册,披露经营信息等方式来提高透明度,降低投资风险。

如何保护自己?

对于普通投资者而言,保护自己的最好办法就是增强警惕,提高风险识别能力。首先,要仔细研究虚拟币的项目背景,包括开发团队、技术文档以及社区反馈等。其次,谨慎选择交易平台,尽量选择有良好口碑和监管的平台注册,并且在交易时留意平台的安全性。此外,保持自己的个钱袋安全,绝对不要轻易将自己的虚拟币转移到不明来源的钱包。

总结与个人见解

结合上述案例分析,可以看出,骗取虚拟币在法律上完全可以构成犯罪。虚拟币交易的特殊性决定了其具有一定的盲目性与风险性,因此,用户在参与前应慎重考虑。在现实生活中,如何有效规避虚拟币诈骗成为了每个投资者必须面对的问题。我们通过普及相关法律知识以及提高风险防范意识,可以希望逐渐减少此类犯罪行为的发生。

在未来,随着虚拟币交易的规范化和法律的完善,欺诈案件也有可能得到相对遏制。但与此同时,技术发展的速度和不法分子与时俱进的诈骗手段也要求我们时刻保持警惕。具体来说,合法的投资不仅需要有良好的眼光,还需要有一定的法律意识,准确理解自己所参与的项目和平台的合法性。今后有更多的案例将帮助我们在这个充满风险和机会的虚拟币市场中,寻找到合理的立足之地。

综上所述,我们可以看到,骗取虚拟币的行为确实是违法犯罪,受害者应勇于举报和维权,同时也要在日常投资中增强自我保护意识,以避免损失。